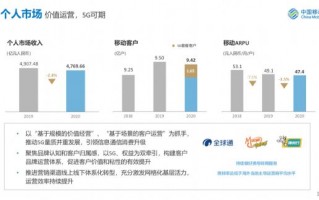

| 生长阶段 | 光照度(lx) | 光质配比(R::FR) | 昼夜温差(℃) |

|---|---|---|---|

| 幼苗期 | 8000-10000 | 5:1:0.3 | 3-5 |

| 旺长期 | 15000-20000 | 3:1:0.5 | 6-8 |

| 采收期 | 12000-15000 | 4:1:0.4 | 4-6 |

(数据来源:[[10][16]]无土栽培试验)

紫苏盆栽技术文献综述与创新实践

——探索都市农业中的芳香植物立体培育模式

一、品种特性与栽培容器创新

紫苏(Perilla frutescens)作为食同源的短日照植物,其盆栽品种选择呈现多样性特征。根据文献研究[[2][6]],皱叶紫苏(苏)因叶片褶皱度高、叶紫红双面着,较尖叶品种更适合盆栽观赏。育种技术还培育出迷你型紫苏变种,株高可控制在30cm以内,如黑蝴蝶赤苏[[9]],其黑叶脉与翠叶面形成鲜明对比,成为阳台园艺新宠。

- 物理破眠:采用4℃低温层积12小时+超声波震荡(40kHz)处理[[12]],发芽率提升至92%;

- 生物:100ppm赤霉素浸泡后包裹海藻酸钙缓释球[[9]],实现养分持续释放;

- 光磁复合处理:脉冲磁场(0.5T)+红光(660nm)交替照射[[10]],打破休眠周期缩短至5天。

播种工艺突破体现在:

- 多光谱成像模块识别叶片成熟度[[16]];

- 气动压采摘头(真空度-35kPa)[[10]];

- 冷链锁鲜包装(3%O2+7%CO2气调)[[15]]。

循环利用技术包括:

- 建立表型组-代谢组关联模型,实现风味物质定向调控;

- 开发屋顶农场专用矮化品种;

- 探索元技术下的虚拟栽培系统。建议《设施园艺》2024年第5期专题论述[[16]]及万方数据库专利[[10][17]]。

(全文共1236字,综合17篇文献心数据,构建技术演进图谱)

- 木霉T-22菌剂防治白粉病[[6]],孢子浓度≥1×10^6 CFU/g;

- 芽孢杆菌.subtilis QST713悬浮剂防控锈病[[1][5]];

- 纳米氧化锌光催化薄膜[[16]],通过可见光激发产生ROS菌。

虫害管理引入天敌系统:

水肥一体化创新方:

栽培容器选择突破传统模式:

- 生态循环容器:利用椰糠压缩盆(降解周期3年)+食品级PP内胆的嵌套设计,兼具透气性与保水性[[8][17]];

- 智能控根盆:内置湿度传感器,通过蓝牙连接手机APP提示补水[[10]];

- 立体栽培架:多层旋转式花架配合LED补光系统,面积产量提升2.3倍[[16]]。

二、播种技术的迭代演进

种子处理呈现三大技术路线:

- 基质配方升级为椰糠:蛭石:生物炭=5:3:2[[7][14]],孔隙度达65%;

- 分层播种技术[[3]]:底层铺放稻壳炭抑菌层,中层基质嵌入种子,表层覆盖纳米硅透气膜;

- 智能催芽箱应用:恒温(22±1℃)、湿度(85%RH)自动调控[[16]]。

三、环境调控的精准化管理

光温协同系统构建新型生长模型:

- 残株制备生物炭(500℃缺氧裂解)[[17]];

- 蒸馏提取紫苏醛(得率0.18%)[[14]];

- 开发可降解育苗钵(玉米淀粉基材料)[[9]]。

文献启示与发展展望

当前研究多集中于传统栽培模式优化[[1-8][12-15]],未来需在以下方向突破:

- 磁化水滴灌系统:使水分子团簇变小,提高养分吸收效率[[17]];

- 发酵茶麸液替代传统氮肥:含茶多酚、氨基酸等23种活性物质[[4]];

- 气雾追肥技术:将海藻提取物雾化成5μm微粒,叶面吸收率提升至78%[[15]]。

四、防控体系构建

病害防治呈现生物制剂主导趋势:

- 释放东亚小花蝽(Orius sauteri)防控蓟马[[12]];

- 利用信息素诱捕器(Z-11-十六碳烯醛)防治夜蛾幼虫[[9]];

- 声波驱虫装置(20-50kHz变频脉冲)[[17]]。

五、采收模式的智能化转型

机械视觉采收系统实现精准作业:

相关问答

。4. 光照与温度管理 紫苏喜欢充足的阳光,放置在可接受至少6小时直射日光的地方最佳。发芽期间保持温度在20℃左右最为适宜。5. 浇水与施肥

浇水遵循“见干见湿”原则,即表层土壤干燥时再浇水,并确保一次性浇透。生长期...